分类: 文章专栏

云南瑞丽市姐告国门社区调整为高风险地区

云南瑞丽全员测核酸。(中新社资料图片)

瑞丽7份阳性样本基因序列与德尔塔变异株高度同源

图为新闻发布会现场。 韩帅南 摄

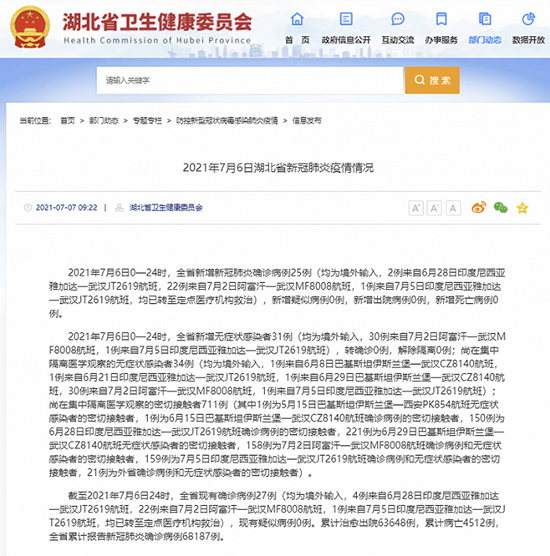

云南省瑞丽市7日召开新冠肺炎疫情防控新闻发布会,目前,瑞丽市已完成7份阳性样本测序,结果表明,基因组序列与德尔塔(Delta)变异株高度同源,与相邻境外流行株高度同源。

德宏州委常委、瑞丽市委书记翟玉龙在发布会上介绍,7月6日0时至24时,云南省新增本土确诊病例15例、无症状感染者2例,其中2例确诊病例为7月5日无症状感染者转为确诊病例。

截至7月6日24时,瑞丽市本轮主城区和畹町片区全员核酸共完成采样265432人份,检测265432份,本轮检出阳性结果15份,累计检测阳性结果23份,其余均为阴性。上述检测结果呈阳性的23名人员,近期均居住在姐告。

为加快基因测序速度,云南省疾控中心紧急调运一台基因测序设备到瑞丽,设立临时基因测序实验室,并派出专业技术人员对检出的阳性样本进行新冠肺炎基因测序。目前,已完成7份阳性样本测序,结果表明,基因组序列与德尔塔(Delta)变异株高度同源,与相邻境外流行株高度同源。

7日起 瑞丽主城区和畹町片区开展新一轮核酸检测

云南瑞丽进行全员核酸检测。(新华社资料图片)

精准监控/智能避象系统 12秒发预警

“村民朋友们请注意,在野象谷682箐一号附近有大象出没,请注意安全。”西双版纳国家级自然保护区内,村里的智能广播发出这样的预警信息,告知村民们大象出没的位置,正准备前往该区域的村民,赶紧调头。从发现大象的踪迹,到发出预警,在红外相机和AI辨识系统辅助下,全程仅仅用时12秒,这款名为“亚洲象监测预警”的APP,透过实时地图直观地显示大象活动范围。这得益于2020年投入使用的“亚洲象智能监测系统”,系统运行至今,已经发布预警信息5500余次,其中有效避免了人象冲突的信息达到500余次。究竟是怎样做到的?大公报记者将带您现场揭秘。\大公报记者 谭旻煦西双版纳报道

云南省西双版纳州关坪村委会攀枝花村,是一个与西双版纳国家级自然保护区接壤的村庄,保护区是亚洲象的主要栖息地,一组数据显示,从上世纪80年代初,中国亚洲象数量仅有170头左右。随着近年来保护力度的加大,目前中国亚洲象数量已增至300头,其中约95%的亚洲象种群栖息在西双版纳国家级自然保护区内。随着亚洲象种群数量不断增加,其活动范围持续扩大,到村庄附近甚至村子里觅食的现象时有发生。

“大象经常就从我家上面的那条路经过”,村民王晓安指着自己家房子后面的大山说,以前靠肉眼看到大象,有时候它们离人已经很近了,看到大象我们就不敢过去了。“虽然说人不去主动招惹大象,大象一般不会攻击人,但人与象面对面还是非常危险的。”王晓安说。王晓安所在的村子是幸运的,大象过村虽然也会造成了一些经济损失,不过至今没有发生过人象冲突而造成村民伤亡的事件。但在西双版纳等地,人象冲突的发生还是令人心惊。统计数据显示,1991年西双版纳亚洲象造成的直接经济损失为93万元(人民币,下同),此后逐年增加,2017年合计赔付1253万多元。

地图实时显示“象行程”

去年,在攀枝花村小广场前一栋房子的屋顶上,装起了一个方形的广播,“自从有了这个广播,大象还没接近村子,我们就能听到它们所在的位置,这对于我们来说很重要,知道了大象的位置,村民们自然就不会再朝那个方向过去,即便是有事情要做,也会等大象离开了,安全了才再去做了。”王晓安说,此外,除了广播之外,村民们手中的手机,也可以收到预警的信息。

旁边的一名村民打开手机,点进一款名为“亚洲象监测预警”的APP,实时的地图就能直观地显示出当前范围内有没大象出没,甚至大象当前在哪里活动。记者也下载了此款APP,在西双版纳期间,果然收到了预警信息:“注意!附近有大象出没,请尽快躲避”,之前没有预警时的蓝色底板,也变成了红色,下方还有显示“在距离您1.5775km的地方发现大象”。云南西双版纳国家级自然保护区关坪管护站工程师则得告诉记者,如果是村里的巡护员,还可以在发现大象或者大象踪迹时,及时手动上报信息。

预警5500余次 保护群众安全

这个“避象神器”被称作“亚洲象监测预警系统”。据亚洲象监测中心主任谭栩吉介绍,2019年,西双版纳借助中央财政补助资金,投资2300万元开发建设,2020年6月初步建成试运行。这套系统硬件共有579台红外相机,181套智能广播,21台智能网络球形摄像机等,分布在亚洲象经常出没的115个行政自然村。“该监测预警平台实现了从监测亚洲象出保护区到预警广播播放同步,只需12秒就能让附近村民迅速避让,从而避免人象冲突。”谭栩吉表示。此系统目前已经成功发布预警信息5500余次,有效地保护了人民群众的生命安全和财产安全。

亚洲象监测预警示意图

1 监测区域出现亚洲象,触发红外相机捕获图像。

2 图像实时回传云中心。

3 云中心通过强大算力AI识别。

4 识别确定亚洲象,通过智能广播、手机APP发出预警,通知各方有效规避。

大公报记者谭旻煦整理

识别率99% 一根尾巴识大象

图:浪潮集团云南公司董事长薛兵接受大公报采访。\大公报记者谭旻煦摄

西双版纳国家级自然保护区管护局与浪潮合作搭建了一套融合人工智能、云计算、物联网、大数据等先进技术于一体的亚洲象监测预警系统,用计算力实现了对300头亚洲象的实时监测与守护。目前,系统在智能识别方面,首次突破夜间和残缺影像识别技术难点,亚洲象物种识别率已经达到了99%以上,这意味着,哪怕是夜间抓拍到一根大象尾巴,都能识别到亚洲象的踪迹,该项技术目前处于国际领先水平。

浪潮集团云南公司董事长薛兵介绍,亚洲象监测预警系统的核心功能由自动监测、智能识别和快速预警三部分组成。简单的讲就是通过监测设备自动抓拍,快速回传到云中心进行智能识别,一旦识别为亚洲象会第一时间通过智能广播、APP等多途径及时将预警信息告知大家,从而引导民众安全的进行生产和生活,规避人象冲突事件的发生。

实现24小时无人值守

那么,监测预警系统是怎么样实现对象群的监控的?薛兵介绍,系统借助红外相机、摄像机等多种渠道和物联网设备,编织了一张智能监测网,只要进入这张网的物种,都会自动被影像捕捉到,真正实现了24小时无人值守。

系统火速升级 守护北移象群

今年5月以来,从西双版纳一路北移的亚洲象群进入人们的视野,显然这一次,象群超出了监测预警系统的监测范围,浪潮集团林业和草原事业部总经理孙永浩接受大公报记者采访时就表示,亚洲象长距离迁徙问题的确是系统搭建和使用过程中,遇到的难点,浪潮也正在配合有关部门采取临时加装设备等灵活的方式加以应对。

孙永浩介绍,亚洲象存在长距离迁徙的可能,目前设备覆盖范围有限,存在监测盲点问题。本身对于亚洲象的保护与监测预警,应该采取多措并举的方式,目前平台已通过浪潮联合多方将无人机、红外相机、定位芯片等等多种手段,进行综合的大数据研判,以实现亚洲象的实时定位和动态监测。在“断鼻家族”北移过程中,浪潮的亚洲象监测预警团队也一直全力配合北移亚洲象指挥部,提供监测设备、技术服务并抽调了一支专业团队,火速升级系统,在当前群象位置趋于稳定的阶段紧急部署了多台设备进行跟踪监测,有效支撑了北移亚洲象指挥部的亚洲象监测与保护的工作。

优化食源地 规划象公园

为加大亚洲象保护力度,云南移动携手合作伙伴创新信息化解决方案,于2020年初支撑西双版纳国家级自然保护区管护局建成内地首个亚洲象监测预警体系,成为信息化助力生物多样性保护的创新示范。项目负责人介绍,该项目以5G高带宽、低延时、广覆盖的技术为核心,采用先进的多频组网方式,融合云、AI、边缘计算、NB等技术,实现影像实时采集、传输,以及边缘节点AI识别分析,对接预警展示与管理系统,可实现与前端手机APP对接,有效实现后端管理、前端预警的功能。

此外,该体系通过监测预警系统,进一步提高对珍稀濒危物种的监测和保护能力。云南移动项目负责人表示,借助系统平台采集的数据,保护区的专家可以在原有单靠大象的足印、粪便、吃剩的食物残渣推断象群个体数量、分布范围和饮食习惯的基础上,基于人工智能模型,更高效的对亚洲象进行全天候的观测和精准识别,为食源地优化和亚洲象国家公园的区域规划提供科学参考。

伟大转折/哈达铺遇《大公报》 红军挥师赴陕北

图:一九四四年六月三日,毛泽东(前排左二)在陕北延安接见了“中外记者参观团”,毛泽东右边为《大公报》记者孔昭恺。\资料图片

“到陕北去!”1935年初秋的一天,当历尽艰辛的中央红军辗转抵达甘肃哈达铺时,一张在邮政代办所发现的《大公报》,为红军找到了长征的落脚点。80多年过去了,如今的哈达铺不仅完整保留下来了当时的建筑,同时也在亲历者的内心深处,深深烙上了那段军民情深的印记。哈达铺在讲述那段革命伟大转折的同时,亦在传承着长征精神。\大公报记者 唐瑜、杨韶红、李阳波

今年98岁的周尚仁老人,祖祖辈辈一直住在哈达铺红军街,作为那段历史目前镇上唯一的亲历者,多少年来,他已经记不清讲了多少次哈达铺、红军和《大公报》的故事。虽然已近期颐之年,听力下降,但面对来访的大公报记者,他却毫不费力的听清楚了“大公报”三个字,“大公报!你们真是大公报?当年毛主席就是在我们这里看了《大公报》,才去了延安。”

哈达铺,甘肃省陇南市宕昌县的一个小镇。1935年,曾是远近闻名的商贸重镇,物产丰富,店舖林立。而此时刚刚走过茫茫草地的红军,又在腊子口与敌军激战,部队人困马乏已至极限。

“1935年9月18日,红军先头部队到达哈达铺,部队和群众很快就融成了一片。”回忆起当时的情景,周尚仁老人说仿佛就像昨天发生的一样。“红军纪律严明,爱戴百姓,虽然我那时才12岁,但也知道要拥护红军。”当年9月21日,中共中央进驻哈达铺,中央红军随即给每位战士都发了一块大洋,让大家改善伙食。“我们这里当时的物价特别便宜,一头百十斤重的肥猪只要5块大洋。”于是,杀鸡、宰羊、烹牛,一路风餐露宿的战士们终于吃上了几个月来的第一顿饱饭。“当时《大公报》就放在离我家不远处的邮政代办所,听人说,毛主席一到哈达铺,就直奔邮政所。”

为红军找到长征落脚点

与周尚仁老人记忆中的一样,多年来一直潜心研究红色文化的哈达铺红军长征纪念馆办公室主任赵王林,也从历史文献中找出了一样的记载。“1935年9月12日,俄界会议决定继续坚持北上的战略方针,但怎么走,是个问题。”赵王林表示,面对国民党的围追堵截,军情和信息尤为重要。红军一进哈达铺,侦察连便赶紧从哈达铺邮政代办所收集《大公报》《中央日报》等报纸。而此时《大公报》上的一则消息,引起了毛泽东的注意。“陕甘不仅有红军、有游击队,更有一大块革命根据地。”这则好消息,把毛泽东的目光和长征目的地,从“到中苏边界去”转到了陕甘根据地。

“到陕北去,到陕甘边界建立革命根据地,这是红军在长征路上的又一次伟大转折。”赵王林说,哈达铺绝处逢生的伟大转折,不仅开启了落脚陕甘暨全民族抗战的伟大征程,同时对推动全国民族抗日运动高潮的到来起到了关键作用。“在这一伟大的历史转折中,《大公报》正可谓是‘一张报纸定乾坤’。”

走进现在的哈达铺邮政代办所,这里的一切似乎都和当年相差无几。柜枱上摆放的厚厚一摞大公报,旁边桌子上认真阅读大公报的红军战士,以及门内门外不时传来的惊叹声:看,这里是当年找到大公报的地方……大公报,好厉害……哈达铺这座小镇,乃至整个区域,在讲述那段革命伟大转折的同时,也在传播着《大公报》的故事。

我们和《大公报》永远在一起

中共中央西北局岷州会议纪念馆讲解员刘彩玉,与《大公报》亦是“认识”许久。“‘一张报纸定乾坤’我整整讲了九年了,今天又见到大公报人了。”刘彩玉说,每次面对参访者时她都会详细介绍“一张报纸定乾坤”的佳话,以后她还会讲下去,她将用《大公报》与红军的故事激励更多共产党人走好长征路。“向大公报人致敬!”

“《大公报》当年发挥了那么关键的作用,我们每一个人都应该感谢大公报。”同时用行动向大公报致敬的还有周尚仁老人,离别之际,周尚仁不顾众人劝阻,坚持将记者送至大门外,紧握双手,声音哽咽。“欢迎你们再来,我们和《大公报》永远在一起。”